Histoire militaire de la Wallonie et des Wallons

Au cours des siècles, les Wallons ont constitué des unités militaires d'élite, au service de nations étrangères. Par ailleurs, situé au cœur de l'Europe, le territoire wallon a été témoin de multiples conflits. L’Histoire militaire de la Wallonie et des Wallons est l'ensemble des faits de l'histoire militaire européenne qui se déroulèrent sur le territoire de l'actuelle Wallonie et/ou qui impliquèrent les natifs de cette région de Belgique aux temps historiques qui précédèrent l'indépendance de la nation belge (1830) et ensuite au cours de son histoire militaire.

-

Drapeau du régiment de Boufflers-Wallon en 1744.

-

Bataille de Waterloo, 18 juin 1815.

-

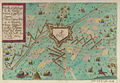

Plan du fort de la Chartreuse (Position fortifiée de Liège).

-

Soldats belges pendant la Bataille de Liège, août 1914.

-

Troupes américaines pendant la Bataille des Ardennes, décembre 1944-janvier 1945.

Généralités[modifier]

La Wallonie devint une « terre de batailles » dès l'Antiquité romaine. La résistance offerte aux légions de Jules César par les « peuples belgiques » leur valut de la part de l'empereur romain cet éloge devenu fameux : « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves ».

Les descendants wallons de ces guerriers germano-celtes [1] entretinrent cette réputation guerrière en servant dans force phalanges réputées pour leur valeur militaire - à l'instar des Suisses, mais pour des raisons historiques fort différentes - comme les « Gardes wallonnes » au service des souverains espagnols ou les régiments de « Royal-Wallon » ou « Royal-Liégeois » (entre autres régiments wallons) au service de l'Ancien Régime en France. Les territoires de la future Belgique se trouvant sous la main de différents souverains européens, jusqu'en 1830, l'histoire militaire des Wallons et des Flamands se trouve ainsi liée à celles des puissances dominantes du temps : Espagne, Autriche, France ou Pays-Bas - Flamands et Wallons servant dans les armées de ces nations et se retrouvant parfois opposés sur les champs de bataille. Du Moyen Âge au XXe siècle, la Wallonie fut aussi le champ de bataille de ces grandes puissances. Elle vit ainsi s'affronter les forces coalisées et les troupes de Napoléon Ier lors de la décisive bataille de Waterloo, le 18 juin 1815, qui scella le sort du Premier Empire.

Enfin, les Wallons ont aussi donné aux armées étrangères des chefs de guerre réputés comme Jean t'Serclaes, comte de Tilly.

Définition de l'espace historique[modifier]

- Wallons, « peuple sans terre »

Le terme de « Wallonie » est un néologisme apparu en 1844 en francophonie belge sous la plume de l'écrivain Joseph Grandgagnage, après l'indépendance belge, pour désigner la partie francophone du sud du pays. Il est dérivé du nom du peuple « wallon », terme d'origine étymologique et d'usage plus anciens, désignant le peuple roman installé dans cette région géographie de l'Europe. « Dès lors, chacun comprendra pourquoi le rapport entre les Wallons et leur histoire ou leur culture fut et reste difficile à établir »[2] - le terme « wallon » dans l'histoire militaire faisant plutôt référence à une « appartenance ethnique » (sic) plutôt qu'à une origine géographique[3].

Le gentilé « wallon » viendrait du germain « walha », terme qui semblait désigner une tribu celtique, puis par métonymie, tous les celtes et en particulier toutes les tribus celtes romanisées. La similitude phonétique avec Wales, Galles ou Gaule est évidente. « Wallon » est donc, grosso modo, issu d'un terme germanique signifiant « gallo-romain ». Le mot en lui-même semble se généraliser au XVe siècle - à cette époque, on parle de « Wallons », mais pas de « Wallonie » et l'on utilise dès lors l'expression « pays wallon » pour désigner leur patrie d'origine[4],[5].

Du Moyen-Âge à 1830, l'« histoire militaire de la Wallonie » se confond donc avec celle des principauté (Principauté de Liège), royaumes et empires dont son territoire fait partie. En 843, au traité de Verdun, le territoire wallon est intégré à la Francie médiane, puis, en 855, à la Lotharingie, royaume de Lothaire II, arrière-petit-fils de Charlemagne. Enjeu de luttes entre les royaumes de Francie occidentale et de Francie orientale, la Lotharingie est rattachée à la Germanie en 880 et devient un duché au début du Xe siècle. Entre 1417 et 1443, unification des Pays-Bas bourguignons. Philippe le Bon réunit l'ensemble des principautés wallonnes (Comté de Hainaut, Comté de Namur, Duché de Brabant, Duché de Limbourg, Duché de Luxembourg), à l'exception de la Principauté de Liège qui est soumise à un protectorat.

Histoire militaire de la Wallonie[modifier]

| Date | Antiquité romaine-XXe siècle |

|---|---|

| Lieu | Wallonie |

| Issue | conquête romaine, invasions germaniques, unification bourguignonne, conquêtes françaises, indépendance de la Belgique |

Antiquité[modifier]

Venant de la moyenne vallée du Rhin et de la rive droite au nord du Main, les Belges arrivent dans la région vers -600. Ils y supplantent des Gaulois[6]. D'après César, la Gaule belgique comprenait une région habitée par les peuples qu'il qualifie de Germains cisrhénans (en latin : Germani cisrhenani), à savoir : les Condruses, les Éburons, les Caerèses, les Pémanes et les Sègnes.

- En -57, début de la conquête de la Gaule Belgique par Jules César. Bataille du Sabis, défaite des Nerviens. La citadelle des Aduatuques, probablement située à Thuin, est prise après des combats acharnés.

- En -54, soulèvement de plusieurs tribus belges (Atuatuques, Nerviens) et des Eburons commandés par Ambiorix.

- En automne -54, bataille d'Aduatuca, (sans doute dans la vallée du Geer entre les actuelles Tongres et Liège). Victoire des Éburons sur les Romains. Cette défaite est le plus important revers subi par les Romains à l'occasion de la guerre des Gaules.

Après leur intégration à l'Empire romain, les Nerviens et les Tongres ont servi dans l'armée romaine. Ces cohortes servaient le long du Rhin et le long du mur d'Hadrien en Grande-Bretagne. Selon Tacite c'étaient des troupes d'élite. La Notitia Dignitatum Occidentis[7] parle d'un numerus Turnacensium[8], un corps de Tournaisiens préposés à la défense du Litus Saxonicus en Bretagne[9] qui était caserné à Portus Lemanis (Lympne), sur la côte du Kent.

Haut Moyen Âge[modifier]

- En 407, Tournai est pillée par les Vandales, puis conquise par les Francs.

- Au IXe siècle, invasions des Normands en 820, 881 et 883.

- Au Xe siècle, dévastations de la principauté de Liège par les Hongrois.

- Le 12 avril 1015, le duc de Basse-Lotharingie, Godefroy Ier et ses alliés liégeois écrasent celles de Lambert de Louvain et de ses alliés, Robert II de Namur et Régnier V de Hainaut, lors de la bataille de Florennes.

- En 1096, départ en croisade de Godefroid de Bouillon, duc de Basse Lotharingie et descendant de Charlemagne.

Guerres locales du XIIIe siècle[modifier]

Guerres de Liège[modifier]

Les Guerres de Liège sont 3 rébellions de la Principauté de Liège contre le duché de Bourgogne en expansion dans les années 1460.

- Le , Charles le Téméraire brûle Dinant[10].

- Révolte des six cents Franchimontois,

- , Charles le Téméraire prend la ville de Liège révoltée et la livre au pillage et au feu, avant de la faire raser[11].

Renaissance[modifier]

Guerre de la Ligue de Cambrai : En 1513, le roi d'Angleterre, Henri VIII, conquiert Tournai qui reste anglaise jusqu'en 1519.

Guerre de Quatre-Vingts Ans[modifier]

Lors de la révolte des Pays-Bas contre le régime autoritaire des Habsbourg, de nombreux wallons rejoignent l'armée des Etats Généraux. Plusieurs d'entre eux intègrent les rangs des Gueux de mer et participent à la prise de La Brielle. D'autres restent fidèles au roi d'Espagne. La première campagne militaire de Guillaume Ier d'Orange-Nassau, en 1568, se déroule en grande partie sur le territoire wallon. La bataille de Gembloux en 1578 permet aux espagnols de reprendre progressivement le contrôle des provinces wallonnes révoltées mais la bataille de Rijmenam est remportée par Maximilien de Hénin-Liétard, comte de Boussu. Cette politique de reconquête se termine par la prise de la ville de Tournai en 1581, foyer de la résistance dans les provinces wallonnes. Par la suite, des militaires wallons participent à la lutte contre l'Espagne dans le camp des Provinces-Unies. Il se signalent notamment lors du siège de Haarlem, à l'issue duquel la garnison wallonne de la ville est exécutée.

Chronologie des batailles (liste non exhaustive)

- Bataille de Jodoigne

- Siège de Liège (1568)

- Siège de Mons (1572)

- Bataille de Gembloux (1578)

- Siège de Nivelles (1578)

- Siège de Binche (1578)

- Siège de Tournai (1581)

- Prise de Huy (1595)

Guerres de Louis XIV et Guerre de succession d'Autriche[modifier]

Entre 1667 et 1748, les Guerres de Louis XIV et la Guerre de succession d'Autriche qui visent à repousser au nord les frontières de la France au détriment des territoires contrôlés par les Habsbourg, fixent les limites contemporaines du territoire wallon.

- Chronologie des batailles (liste non exhaustive)

- Première bataille de Fleurus de 1622 pendant la guerre de Trente Ans, entre l'armée espagnole sous les ordres de Gonzalo Fernández de Córdoba, général de la Ligue catholique, et les troupes de l’Union protestante commandées par le bâtard Ernst von Mansfeld : les deux partis s'attribuèrent l'avantage

- Deuxième bataille de Fleurus de 1690 entre le royaume de France et une coalition dans le cadre de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Le maréchal de Luxembourg y défit G. Frédéric, prince de Waldeck, l'un des plus habiles généraux de la ligue d'Augsbourg

- Bataille de Ramillies, livrée le près de Ramillies, qui fut l'un des engagements majeurs de la guerre de Succession d'Espagne. La bataille fut un succès retentissant pour la coalition alliée, constituée par la république des Provinces-Unies, le royaume d'Angleterre et leurs « auxiliaires » danois sur l'armée franco-bavaroise.

- Bataille de Fontenoy qui se déroula le près de Fontenoy dans les Pays-Bas autrichiens) pendant la guerre de Succession d'Autriche, se solda par une victoire française. Elle est une conséquence du siège de la ville de Tournai (avril-juin 1745).

Révolution française et Premier Empire[modifier]

- Chronologie des batailles (liste non exhaustive)

- Bataille de Jemappes (ou Jemmapes) qui eut lieu à Jemappes près de Mons entre l'Autriche et la France le 6 novembre 1792.

- la Troisième bataille de Fleurus de 1794 entre la République française et la Prusse. Le général Jean-Baptiste Jourdan y défit les Impériaux sous les ordres du prince de Cobourg ; c'est la plus importante; elle donna la Belgique à la France; c'est à cette bataille qu'on fit pour la première fois usage de l'aérostat ; la Bataille de Fleurus est un tableau de Jean-Baptiste Mauzaisse, peint en 1837 ;

- la Bataille de Ligny et la Bataille des Quatre Bras (Campagne de Belgique de 1815) se sont déroulées le 16 juin 1815.

- la Bataille de Wavre (Campagne de Belgique de 1815) s'est déroulée le 18 et le 19 juin 1815.

- Bataille de Waterloo (Campagne de Belgique de 1815) : la bataille de Waterloo s'est déroulée le . Elle s'est terminée par la victoire décisive de deux armées : celle des alliés, commandée par le duc de Wellington, composée de Britanniques, d'Allemands (contingents du Hanovre, du Brunswick, du Nassau) et de Néerlandais (unités belges et hollandaises) et celle des Prussiens, commandée par le maréchal Blücher ; toutes deux opposées à l'armée française dite Armée du Nord emmenée par l'empereur Napoléon Ier.

- Cette bataille est la dernière à laquelle prit part personnellement Napoléon, qui avait repris le contrôle de la France durant la période dite des Cent-Jours. Malgré son désir de poursuivre la lutte avec de nouvelles forces qui se reconstituaient, il dut, par manque de soutien politique, abdiquer quatre jours après son retour à Paris, marquant ainsi la fin définitive du Premier Empire.

Première Guerre mondiale[modifier]

- Chronologie des batailles

- Bataille de Liège, première bataille menée par l'Empire allemand durant la Première Guerre mondiale. Le siège commença le par l'attaque des intervalles entre les forts situés tout autour de Liège, et se termina le à la suite de la reddition du dernier d'entre eux.

- Bataille de Dinant qui opposa les troupes françaises à l'armée allemande, du 15 au 23 août 1914. Elle est devenue tristement célèbre le 23 août 1914 par le massacre de 674 civils par les forces allemandes, notamment dans le quartier des Rivages et dans le village de Neffe.

- Siège de Namur: bataille entre les forces armées belges et allemandes autour de la ville fortifiée de Namur. La ville mosane était alors défendue par un anneau de forts modernes, connu sous le nom de position fortifiée de Namur et gardée par la 4e division belge. Lorsque le siège débuta le 20 août, les forces allemandes mirent à profit les leçons tirées de la bataille de Liège et bombardèrent les forts avec de l'artillerie lourde provenant d'Autriche-Hongrie avant d'engager l'infanterie. Les troupes françaises envoyées en soutien furent défaites à la bataille de Charleroi et seules quelques-unes purent participer aux combats autour de Namur. Les forts furent détruits par le bombardement de l'artillerie lourde, la 4e division belge put battre en retraite vers le sud et les troupes de forteresses furent forcées de se rendre le 24 août 1914.

- Bataille de Charleroi qui vit s'affronter les troupes françaises du général Lanrezac à la IIe armée allemande du général Von Bülow, du 21 au 23 août 1914.

- Atrocités allemandes en 1914

Seconde Guerre mondiale[modifier]

- Chronologie des batailles

- Campagne des 18 jours : invasion de la Belgique par les troupes allemandes, pendant la Seconde Guerre mondiale et confrontation entre les deux armées et leurs alliés. Elle débuta le et aboutit à la capitulation belge du . Campagne des chasseurs ardennais. Traversée des Ardennes. Prise du fort d'Ében-Émael. Résistance des chasseurs ardennais à Bodange, Martelange, Léglise, Witry, Chabrehez et Bastogne. Bataille de Hannut, Bataille de Flavion, Bataille de Gembloux (1940), Bataille de Charleroi (1940).

- Libération de la Belgique et des Pays-Bas : épisode important de reconquête du territoire européen par les Armées alliées qui s'étendit, pour la Belgique, de septembre 1944 à janvier 1945.

- Bataille des Ardennes : ensemble d'opérations militaires qui se sont déroulées sur le plateau de Bastogne dans le nord du Grand-Duché de Luxembourg pendant l'hiver 1944-1945. La bataille commence le par une attaque surprise allemande, à laquelle on a donné le nom d'« offensive von Rundstedt ».

Unités militaires wallonnes[modifier]

| Unités militaires wallonnes | |

Soldat wallon en 1572 | |

| Création | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |

|---|---|

| Dissolution | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |

| Pays | |

| Allégeance | Etat bourguignon, Habsbourg, Provinces-Unies, Premier Empire, Second Empire mexicain, Royaume de Belgique |

| Branche | Grande Armée |

| Type | Infanterie,Cavalerie |

| Effectif | plusieurs milliers de |

| Composée de | tercios wallons, Gardes Wallonnes, Régiments wallons au service de l'Ancien Régime, Dragons wallons, Régiment wallon |

| Guerres | Seconde Guerre mondiale |

| Batailles | Campagnes d'Europe 1944-45 : Libération de la Belgique et des Pays-Bas |

| modifier |

|

« Aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, les régiments wallons ont contribué, pour une large part, à faire connaître le nom de Wallon à l'étranger »

— Félix Rousseau, La Wallonie, terre romane - Namur, ville mosane[12]

Au XVIIIe siècle, des Wallons servaient à la fois l'Empire espagnol, l'Empire d'Autriche, les Provinces-Unies et le Royaume de France.

Au XIXe, on les retrouve au service de l'Espagne, de l'Autriche, dans les armées de la République française puis du Premier Empire - les territoires de la Wallonie et de la Principauté de Liège ayant été annexés à la France et organisés en départements où la conscription était d'application - et dans les rangs de l'armée hollando-belge qui combattra Napoléon à la bataille de Waterloo.

Les Wallons au service des Habsbourg[modifier]

- Habsbourg d'Espagne

« Dans les armées cosmopolites espagnoles du XVIe siècle, les unités étaient constituées d'après leur langue usuelle. L'armée espagnole comptait donc des soldats de quatre « nationalités » différentes : des régiments espagnols (originaires de la péninsule ibérique), des régiments italiens (issus de la péninsule italienne), des régiments wallons (issus de la partie romane des Pays-Bas méridionaux), des régiments allemands (issus de Flandre et des possessions germanophones de la couronne espagnole) »

« Après l'infanterie espagnole venait, par ordre d'excellence, l'infanterie wallonne, et l'infanterie wallonne était aussi au roi d'Espagne »

— Victor Hubo, Le Rhin[13]

Au temps des Pays-Bas espagnols, les Wallons se taillèrent une réputation de valeur militaire au sein des tercios ibériques - prenant part notamment au sac de Malines en 1572 et au siège de Groenlo en 1606 pendant la Guerre de Quatre-Vingts Ans. Les Gardes Wallonnes, unité qui fut levée en 1702 sur le modèle des gardes françaises et qui devait subsister jusqu'en 1822, constituèrent un régiment d'élite de l'armée espagnole.

- Tercios wallons

Les tercios constituèrent des unités administratives et tactiques de l'infanterie espagnole de 1534 à 1704. Regroupant environ trois mille fantassins, professionnels hautement entraînés et disciplinés, les tercios furent réputés invincibles jusqu'à la bataille de Rocroi. Dans les autres pays, ils furent souvent appelés carrés espagnols. La terminologie militaire française les assimile à des régiments.

Dans son ouvrage retraçant l' histoire militaire de la ville de Bergues et du pays environnant (1566-1668)[note 1], A. Bonvarlet mentionne à plusieurs reprises la présence de soldats wallons dans les rangs espagnols[note 2]:

« Permettez moi de vous offrir quelques notes sur les différentes garnisons de Bergues pendant la domination des Espagnols dans les Pays-Bas et sur les faits militaires qui se sont accomplis pendant la même période »

— page 1 de la présentation

« Philippe de Recourt, baron de Licques, seigneur de Boninghe, grand louvetier d'Artois, colonel d'un régiment wallon au service d'Espagne. Il mourut le Vendredi Saint 1588 après avoir été gouverneur de Harlem en 1573, de Cambrai et du Cambrésis en 1576 et de Tournai en 1581 »

— Note (1) de la page 3

« Alexandre de Bournonville, comte de Hénin-Liétard, vicomte de Barlin, baron de Houllefort, seigneur de Capres, chevalier de l'Ordre de la Toison d'or, colonel d'un régiment d'infanterie wallonne, gouverneur de Lille, Douai et Orchies »

— Note (1) de la page 10

« Charles de Bourgogne, seigneur puis baron et comte de Waecken ... fut chevalier de l'ordre militaire de Saint-Jacques, Grand Bailli de Gand en 1618, capitaine d'une compagnie de lanciers à cheval puis colonel d'un régiment wallon de vingt compagnies et lieutenant-général de l'armée navale de Flandres à Dunkerque »

— Note (1) de la page 11

« 1660 - 3 mars : En vertu du Traité des Pyrénées, conclu le 7 novembre précédent, le comte de Schomberg quitte Bergues, avec la garnison, et les Espagnols y rentrent, sous le commandement de Fariaux, mestre de camp d'un régiment wallon »

— Page 18 etc

Les titres de noblesse, rangs militaires et ordres des personnages cités attestent de la valeur de ces soldats - les colonels étant par ailleurs - comme le voulait les habitudes de l'époque - les propriétaires de ces régiments qu'ils levaient, entretenaient et soldaient à leurs frais.

Avant 1714, l'armée espagnole compte quelque 131 régiments d'infanterie dont 36 étrangers. « Parmi ces derniers, il n'y avait pas moins de 27 régiments wallons »[14].

- Gardes Wallonnes

Les Gardes wallonnes furent un corps d'infanterie, créé en 1537 par Charles Quint, sous le nom de régiment d'infanterie wallonne, recruté principalement dans la partie wallonne des Pays-Bas espagnols. Il s'agissait d'une unité d'élite, chargée notamment de la sécurité intérieure en Espagne, et qui fut finalement incorporée à la Garde royale espagnole.

- Habsbourg d'Autriche

En 1701, dans son testament, Charles II d'Espagne désigne le duc Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, comme roi d'Espagne, au détriment de la branche impériale des Habsbourg. Une « Grande Alliance » se forme entre le Saint-Empire, l'Angleterre et les Provinces-Unies pour contrer les visées hégémoniques de la France sur l'Espagne et son empire. C'est le début de la guerre de Succession d'Espagne (1701-1714) à travers toute l'Europe. Les traités d'Utrecht en 1713 et de Rastatt en 1714 mettent fin à cette guerre de succession et organisent, entre autres, le transfert des Pays-Bas espagnols à la maison de Habsbourg d'Autriche. Des wallons se retrouveront ainsi au service de la Maison d'Autriche tandis que d'autres continueront à celui d'Espagne.

Parmi les régiments autrichiens, plusieurs furent réputés, comme le régiment du prince de Ligne et les dragons de Latour. Ces régiments étaient commandés en allemand, mais la langue française y restait usuelle. Ils ont laissé des souvenirs dans l'armée autrichienne jusqu'en 1918.

Régiments wallons au service des Provinces-Unies[modifier]

De nombreux wallons ont participé à l'insurrection des Pays-Bas contre la tutelle des Habsbourg. L'armée des Etats-Généraux comptait à l'origine autant de Wallons que de Flamands ou de Hollandais. Les troupes wallonnes au service des Provinces-Unies se sont notamment illustrées lors de la prise de La Brielle et lors du siège de Haarlem. Les Wallons étaient particulièrement nombreux au sein des Gueux de mer, ce qui est attesté par le surnom néerlandais du drapeau historique des Provinces-Unies : "oranje-blanje-bleu".

Le régiment wallon des Nouveaux Gueux est une ancienne unité d'infanterie des Provinces-Unies, composée de Wallons. Le régiment était formé de deux bataillons, chacun disposant d'une compagnie de grenadiers et de six compagnies de mousquetaires. Bien que le régiment dispose d'un nom et d'un numéro, il était généralement désigné par le nom de son commandant (colonel). Ce régiment d'élite a fourni des soldats à la fois pour l'infanterie et le Corps des Marines. Durant la deuxième Guerre anglo-néerlandaise, en 1665, le 1er Régiment de Marine des Provinces-Unies, ancêtre direct du Corps des Marines des Pays-Bas, est créé à partir de soldats du régiment wallon.

Régiments wallons au service du Royaume de France[modifier]

Depuis le Moyen Âge, les souverains français ont appelé à leur service des mercenaires originaires de diverses nations voisines pour former des unités qui étaient souvent parmi les meilleures de leurs armées. Sous l'Ancien Régime, les armées du Royaume de France comptèrent ainsi régulièrement dans leurs rangs de nombreuses troupes recrutées à l'étranger.

Lorsque Louis XIV monte sur le trône de France, le 15 mai 1643, « il y avait sur pied 166 régiments d'infanterie, dont 141 français et 25 étrangers » - ces régiments étant : « 7 régiments suisses, ayant ensemble 83 compagnies à 200 hommes (16600); 4 régiments irlandais, ayant ensemble 50 compagnies à 100 hommes (5000); 4 régiments écossais, ayant ensemble 62 compagnies de 100 hommes (6200); 8 régiments allemands, ayant ensemble 107 compagnies de 100 hommes (10700); 1 régiment liégeois, ayant 20 compagnies de 100 hommes (2000); 1 régiment italien, ayant 10 compagnies de 50 hommes (500) »[15] . En 1690, on compte 32 régiments étrangers au service de la France sur 155.

Époques révolutionnaire et napoléonienne[modifier]

« La Fayette devait, avec un corps de 10 000 hommes, suivis du reste de son armée, déboucher par Givet et aller s'emparer de Namur où il n'y avait alors qu'un bataillon wallon, dont plus de la moitié avait conjuré de déserter à l'apparition des Français »

— Le Journal du capitaine Sibelet, La Sabretache[16]

- Armée autrichienne

- Armée française

Le 1er octobre 1795, la France annexe les Pays-Bas autrichiens. S'ouvre alors la période française de l'histoire de Belgique qui durera jusqu'en 1815 : les provinces belges sont divisées en 9 départements où les lois militaires françaises organisant la conscription seront d'application[17].

En 1813, Napoléon Ier lève quatre régiments de cavalerie légère destinés à servir aux côtés de la cavalerie de la Garde impériale et qui prennent le titre de gardes d'honneur. « Les départements français, qui englobaient certains territoires annexés, amenèrent aux régiments des gardes d'honneur de nombreux Hollandais, Italiens et Belges. Ces derniers, les plus nombreux, constituèrent 25 % des effectifs des 1er et 2e régiments »[18].

- Puissances coalisées

Révolutions belges[modifier]

- Révolution brabançonne, révolution liégeoise et États belgiques unis

- Révolution de 1830

XIXe siècle au service de puissances étrangères[modifier]

Chasseurs ardennais[modifier]

« Résiste et mords ! - Devise régimentaire »

Le bataillon médian de chasseurs ardennais est une unité de l’armée belge, constitué en majorité de Wallons principalement originaires de l’Ardenne qui, dans l'esprit qui présida à sa création, devait défendre cette région. Aujourd'hui, il participe régulièrement aux opérations de maintien de la paix de l'OTAN et de l'ONU. Il est également engagé dans des opérations humanitaires quand appel est fait à la Belgique pour pallier des situations d'urgence dans le monde.

SS wallons au service du Troisième Reich[modifier]

2e bataillon de commandos[modifier]

Le 2e Bataillon de Commandos est une unité militaire de la composante terre de l'armée belge et anciennement membre de la Brigade Paracommando. Ses traditions régimentaires et notamment la dénomination commando et le béret vert proviennent des soldats qui servirent dans la 4e Troupe du no 10 Inter-Allied Commando durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1982, le bataillon basé à Flawinne est exclusivement francophone.

En mars 1994, le 2e bataillon commando intervient au sein de la MINUAR au Rwanda. Le 7 avril 1994, suite à l’assassinat de la première ministre rwandaise, la radio Mille Collines accuse les soldats belges d'avoir abattu l'avion présidentiel le jour avant. Les 10 soldats belges qui avaient été assignés à la protection de la première ministre, sont capturés par des soldats rwandais nettement supérieures en nombre et emmenés dans le camp militaire de Kigali où ils furent assassinés. Le contingent belge avait été délibérément visé dans le but de provoquer son retrait de la MINUAR et l'affaiblissement des forces de l'ONU.

Guerres et campagnes des unités wallonnes[modifier]

- Batailles

- Sac de Malines

- Bataille de la Montagne-Blanche

- Bataille de Honnecourt-sur-Escaut: En 1642, l'armée espagnole des Flandres (comprenant 16 escadrons de cavalerie wallonne et des tercios d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne) y défait l'armée française. L'année suivante, les adversaires se retrouvent à la Bataille de Rocroi. Les 5 tercios wallons constituent la deuxième ligne du dispositif de bataille espagnol

- Bataille de Kolin

- Bataille de Tcherkassy

-

Carte ancienne décrivant le Siège de Groenlo en 1606

-

-

Carte de la Bataille de Tcherkassy

Figures militaires wallonnes[modifier]

Voir aussi :

Épée wallonne[modifier]

L'épée wallonne est une épée à lame droite et large à deux tranchants, ancêtre du sabre de cavalerie, qui était populaire dans les Pays-Bas et qui fut utilisée dans plusieurs armées, notamment dans la cavalerie française sous Louis XIII et Louis XIV.

Forts et citadelles[modifier]

- Châteaux-forts médiévaux

- Villes fortifiées

- Citadelles édifiées par les Habsbourg

- Ouvrages de Vauban en Wallonie

- Citadelles mosanes

- Autres

- Fortifications belges

- Position fortifiée de Liège

- Fort d'Eben-Emael

- Ligne KW: barrière anti-char belge installée entre Koningshooikt et Wavre (d'où le nom KW) conçue comme un moyen de défense contre l'invasion allemande dans le centre de la Belgique, au début de la Seconde Guerre mondiale. La ligne KW fut construite entre septembre 1939 et mai 1940 principalement le long de la Dyle, sur ordre du ministère de la défense belge.

Situation stratégique de la Wallonie dans la politique de défense belge (1830-1940)[modifier]

À partir de 1830, l'histoire militaire de la Wallonie se confond avec celle de la Nation belge.

Défense de la frontière de l'est[modifier]

Défense de la frontière du sud[modifier]

Patrimoine militaire[modifier]

Notes et références[modifier]

Notes[modifier]

- ↑ Voir Bibliographie

- ↑ Nous sommes ici à l'époque de la Guerre franco-espagnole.

Références[modifier]

- ↑ Venceslas Kruta, Les Celtes, Histoire et Dictionnaire, p. 457-459, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », Paris, 2000, (ISBN 2-7028-6261-6).

- ↑ Institut Jules-Destrée: La Wallonie aujourd'hui - Le pari d'une identité sans complexe et sans fantasme nationaliste.

- ↑ Voir Charles Grandgagnace in Liens externes

- ↑ Wallon à proprement parler.

- ↑ Pour l'histoire générale de la Wallonie et de ses peuples depuis l'Antiquité romaine, voir :Histoire de la Wallonie in Bibliographie.

- ↑ Georges-Henri Dumont, Histoire de la Belgique, des origines à 1830, Le Cri, Bruxelles, 2005, p. 11

- ↑ Notitia Dignitatum Occidentis, XI, ed. A. W. Byvanck, op. cit., p. 569.

- ↑ Notitia Dignitatum Occidentis, XXVIII, ed. A. W. Byvanck, op. cit., p. 571.

- ↑ A.-G.-B. Schayes La Belgique et les Pays-Bas, avant et pendant la domination romaine, Emm. Devroye, Bruxelles, 1858, t. II, p. 284

- ↑ Favier 2001, p. 562.

- ↑ Jean-Louis Kupper et Philippe George, Charles le Téméraire, de la violence et du sacré (Éditions du Perron, juin 2007), p. 20.

- ↑ les éditions namuroises, Namur 2012, pp. 80 et suiv. : « Les régiments wallons » (ISBN 978-2-87551-035-8).

- ↑ 1842, p. 430 : cité par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, entrée : Wallon -onne.

- ↑ L. & F. Funcken, « Guerre en dentelle » , T. 2 p. 126 in Bibliographie.

- ↑ Belhomme - T2 p. 5

- ↑ Volume 3 (1894), n° 13, p. 113 Gallica.

- ↑ Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la Belgique, Éditions Complexe, (ISBN 9782804800239, présentation en ligne)

- ↑ L. & F. Funcken, « L'uniforme et les armes des soldats du Premier Empire », Tome 2, p.58 in Bibliographie

Voir aussi[modifier]

Articles connexes[modifier]

- Histoire militaire de Belgique

- Liste des batailles de Belgique

- Histoire militaire de la Flandre et des Flamands de Belgique

- Histoire militaire de Bruxelles

- Varia

Bibliographie[modifier]

- Généralités

- Léopold Genicot (dir.), Histoire de la Wallonie, Toulouse, Éditions universitaires, Édouard Privat éditeur[année=1973.

- Carole Carpeaux (dir.), Les Wallons à Versailles, La Renaissance du Livre, .

- Jo Gérard (préf. Melchior Wathelet père), Grands Wallons, Bruxelles, J.M. Collet, .

- Collectif, Le destin militaire de la Wallonie : pour ou contre la France ?, Ligue wallonne de Charleroi, .

- Jean-Baptiste Duroselle, L'Europe : histoire de ses peuples, Paris, Perrin, , 708 p. (ISBN 2-262-01014-5).

- Valérie Dejardin et Julien Maquet (dir.), Le patrimoine militaire de Wallonie, Namur, Institut du Patrimoine Wallon, , 362 p. (ISBN 978-2-930466-20-0).

- Collectif, Quand les nazis régnaient sur les Ardennes, Les Cerises aux Loups éditeur, (ISBN 2-913275-20-6).

- Ouvrages spécialisés

- Gallica : J.-P.-A. Bazy: État militaire de la Monarchie espagnole sous le règne de Philippe IV, chez Létang et Girardin, Libraires, Poitiers, 1864

- A. Bonvarlet :Documents pour servir l'histoire militaire de la ville de Bergues et du pays environnant (1566-1668), Typographie d'Hubert, Dunkerque 1860

- Victor Belhomme, L'armée française en 1690, Paris, Terana, (1re éd. 1875), 245 p. (ISBN 2-904-221-28-X).

- Victor Belhomme, Histoire de l'Infanterie française, t. 2, Paris, Charles-Lavauzelle (1re éd. 1895), 493 p.

- Eugène Fieffé, Histoire des troupes étrangères au service de la France : depuis leur origine jusqu'à nos jours, vol. 1, Paris, Terana, (1re éd. 1854) (ISBN 2-904221-15-8).

- Liliane & Fred Funcken : L'Uniforme et les Armes des soldats de la guerre en dentelle (XVIIIe siècle), Casterman 1975 pour le Tome 1 (ISBN 2203143150) et 1976 pour le Tome 2 (ISBN 2203143169)

- Société Royale « Sambre et Meuse » ASBL: Un régiment wallon au service des Provinces-Unies, trimestriel « Le Guetteur », no 3 1973

- Lt-Col. Gustave Henri Louis Guillaume :Histoire des régiments nationaux belges pendant la Guerre de sept ans. D'après des documents officiels inédits , Imprimerie G. de Stapleaux, Bruxelles 1854

- Liliane & Fred Funcken: L'uniforme et les armes des soldats du Premier Empire, Casterman, 1968 pour le Tome 1 et 1969 pour le Tome 2 (ISBN 2-203-14306-1)

- Lt.-Col. H. Couvreur, Histoire des Gardes d'Honneur Belges : d'après des documents inédits, L'avenir, , 146 p. ( présentation sur le site Persée)

- Gén. Hector-Jean Couvreur : Les Wallons dans la grande armée, collection « Wallonie, Art et Histoire », Éditions J.Duculot, Gembloux 1971

- Daniel Conraads et Dominique Nahoé: Sur les traces de 14-18 en Wallonie – La Mémoire d’un patrimoine, Institut du Patrimoine wallon, Namur 2013, (ISBN 978-2-87522-109-4)

- Daniel-Charles Luytens, SS Wallons : Récits de la 28e division SS de grenadiers volontaires Wallonie, Jourdan Le Clercq (Editions), , 448 p. (ISBN 2874661120 et 978-2874661129)

- Eddy de Bruyne: Les Wallons meurent à l'est, Didier Hatier, collection « Grands documents », Bruxelles 1991 (ISBN 2-87088-740-X)

- Jean Favier, Louis XI, Paris, Librairie Arthème Fayard, (ISBN 2-213-61003-7).

Liens externes[modifier]

- Charles Grandgagnage : L'origine des Wallons

- Louis de Heynin du Cornet : Les Wallons à La Montagne Blanche (1620)

- Toudi : La politique militaire belge et la Wallonie 1920-1940

Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

Cet Article wiki "Histoire militaire de la Wallonie et des Wallons" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Histoire militaire de la Wallonie et des Wallons.